チームスポーツというのは、本当に面白いもので、チームに所属する監督、コーチ、選手、スタッフなど、人間同士の関係性がモロに試合に表れる。そして、その要因を予め理解した上で、「チームビルディング」(チームづくり)を行っていくと、とても素晴らしいチームが作れるようになる。

今回は、「チーム心理」として見落とされがちだけれど、チーム全体のパフォーマンスにも関わる超重要な必須要素をチームで醸成していくための考え方と方法を解説しよう。

はじめに

自分自身の所属するチームを想像しながら、次のことを考えてみてほしい。

もし、立場や実力、役割などを超えて、チーム内の誰もが自分たちのチームの目標実現のために、強くなるために、成長するために、自分の考えを忌憚なく言える安心な空気感・雰囲気があったなら、あなたのチームは今よりもっと強くなるだろうか? あなたのチームのメンバー同士の絆や関係性は高まるだろうか? 今まで以上にOne Teamになれるだろうか?

チームスポーツの試合では、チームに所属する監督、コーチ、選手、スタッフなど、人間同士の関係性がモロに表れる。

典型的には、個人の実力がとても優れたある選手が、所属チームでは実力をいかんなく発揮できるのに、選抜チームなど別のチームに行くと、途端に実力の半分も発揮できない、という残念で悔しい出来事はよく起こることだ。

なぜ、このようなことが起こるのだろうか。表面的には、「相性」「組合せ」「本人のメンタルの問題」などもあるかもしれないが、実はそこに、もっと深い心理的な要因が潜んでいる。そして、その要因を予め理解した上で、「チームビルディング」(チームづくり)を行っていくと、とても素晴らしいチームが作れるようになる。

今回は、「チーム心理」として見落とされがちだけれど、チーム全体のパフォーマンスにも関わる超重要な必須要素について考えてみよう。特に、チームをまとめる監督や指導者、コーチ、キャプテンなど、チームをリードしていく立場の方には、ここに記す心理的要因と、別に掲載する「強いチームを持続的に作るための成功サイクル」を重要ポイントと捉えチームビルディングを行えば、長期的にも素晴らしいチームができるはずだ。

「誰もが自分の強みや長所を発揮」しながらも、「チーム全体としても1+1<2以上の化学反応」が起こり、最高のパフォーマンスが引き出されるチームになるためのポイントはなにか。

その大前提となる超重要ではずせないポイントが、今回のテーマ「チームに“心理的安全性”があるかどうか」ということだ。

よくあるチーム内コミュニケーションの課題

チームとして活動する中で、このような体験はないだろうか。あるいは、このようなチームと出会ったことはないだろうか。

- メンバーや指導者の顔色を気にして、思ったことが言いずらい。

- これを言えば、怒られるかも、否定されるかも、馬鹿にされるかも、、、と言ったことを考えならが、恐る恐る発言したことがある。

- チームのために、自分自身を「犠牲」にすればいい、と自分を押し殺しプレーしたことがある

- 自分の特徴が生きないけど、チームの方針に合せて無難なプレーに終始した

- チーム内には、似たような考えや思考のメンバーばかりが集まっていて、同調作用が強い。

- 他人のせいにばかりする、又は、他人を責めることばかりするメンバーが集まるチームだった。

- 先輩や指導者は絶対的な存在なので、なかなか自分の意見を言いづらいし、自分から指導者にアドバイスを求めにいったことすらない。

- 一人や二人の意見だけで、チーム全体の目標や方針や、やることが決まる

- 上意下達・物言えぬ空気があり、監督の言う事がすべてのチームだった。「はい」「わかりました」「やります」としか言えなかった。

- 何もチームに貢献していない、実力もない自分が、チームに意見したりなんてしたらダメだと思うから言わなかった

- 周りの雰囲気や空気を考えると、自分の考えなんてとても言えないから、とりあえず周りの顔色見て同調していた。

もう才能ある若者の芽を失わないために

日本では、歴史的な背景もあり、スポーツが教育の一環として位置づけられている。そのため、学校の先生が、スポーツの指導者とイコールとなり、上記のような体験をしている人は多いだろうし、スポーツチームでなくとも、誰もが一度や二度は経験があるはずだ。

そのようなことが起こる背景には何があるのだろうか。

日本の国民性や社会性としても、同調する空気が強く、「人と違った意見」「反対意見」「はみ出るもの」は異質の目で見られがちだ。

一時期、「KY(空気がよめない)」という言葉が流行るほど、他人の顔色を伺い、周囲の空気も敏感に読み取ることが素晴らしいとされる「負の忖度」文化が良しとされる時代があった。それは以前からある、周りと同じことが良しとされる国民性や社会性が根強く残っているからだ。

指導者やコーチ、年の離れた先輩などへのリスペクトが強すぎて、指導者や先輩に物言えぬ空気や圧力、縦の関係性。人生の先輩であり指導者は正しいものだ、という思い込みさえもある。

過去の成功体験やこれまでの慣習に囚われ、はみ出る杭や目立つ存在になることが良しとされなかったり、上手くいかない時に罰を与えるなどの「恐怖」を条件に改善を促す指導が主流のため、子どもの頃から植え付けられた「失敗すること」への強い恐れにより、「気軽に失敗や挑戦できない」空気感が、成長のために大切な「積極的なチャレンジ」に対して後ろ向きな気持ちを抱いてしまう。

また、「実績や経験」を重視しすぎる風土もある。成果を出していない人が何かを提案しても「実績を出してから物をいえ」と聞く耳を持ってもらえず、実績や実力のある人の意見や考えが幅を利かせてしまいがちだ。

そのような「空気」が多くの組織やチームの中に根深く残っており、それらが、近年のスポーツにおける不祥事やハラスメントなどにもつながっている要因の一つではないかと思う。

けれど、本当に、そのような風土や空気は、スポーツの世界で、チームを成長させ、勝利を手繰り寄せる確率を高めることにつながるのだろうか。

私は、むしろ、今後の日本のスポーツ全体を考えたときに、マイナスにしか働かないと思っている。そして、今が、これまでのパラダイム(信念や思い込みや価値観)をガラッと変えられるチャンスだと思っている。

周りの空気や同調圧力を気にしてばかりいて、チームの成長のための考えがあるのに言えない、言いずらいという状態は、結局、チームのためにも、自分自身の成長やキャリア形成のためにもならない。

持っている実力を存分に発揮できず、チームを去ることになったり、不遇な想いを抱えながら、無駄だと思うような時間を過ごすことにもなってしまう。

そのような成長や変化にとってマイナスの要素で多くの才能ある選手たちの芽を失うのは非常にもったいないことだ。

だからこそ、未来の日本スポーツの発展を考えると、良き伝統や成果へつながる科学的なノウハウは残しつつ、不必要な文化や考え、あり方は手放し、時代に即した新たな信念や価値観を作り上げていく必要がある。

個人もチームも輝く“フローなチーム”の作り方

では、「誰もが自分の強みや長所を発揮」しながらも、「チーム全体としても1+1=2以上の化学反応」を起こし、一人ひとりが主体者としてチームに関わり、協働しあい、シンクロしながら、個人もチームも最高のパフォーマンスが引き出される「フローなチーム」になるためのポイントはなにか。

その大前提となる重要な要素の一つが、チームに「心理的安全性」をもたらし、持続していくことだ。

心理的安全性とはなにか

心理的安全性とは、「psychological safety(サイコロジカル・セーフティ)」を和訳した心理学用語で、

チームのメンバー一人ひとりが、チーム内において、他者からの反応に怯えたり、羞恥心を感じたり、恐怖や不安を感じることなく、自分の意見や考えを躊躇せず、オープンに発言・行動できる安全な場で、メンバーがこのチームに安心感を持てている状態(環境)のことを指している。

より身近な表現として、「チームの中で自分が自分らしく存在できる状態」であり、「このチームでは何の抵抗もなく安心して何でも言い合えるチームと感じられている状態」と言える。

この心理的安全性が成されることとチーム成果(目標達成度)とには相関があることも明らかになっている。ただし同時に、単純に心理的安全性を高めるだけでは、チームパフォーマンスは高まらないということも分かっている。

この心理的安全性という概念を最初に提唱したのは、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー・エドモンドソン氏。

彼女は「Thinkers50(世界で最も影響力の高いビジネス思想家50人)」にも選ばれた、非常に有名な教授だ。

エドモンドソン氏はこの概念を

対人関係においてリスクのある行動をしてもこのチームでは安全であるという、チームメンバーによって共有された考え

と定義している。また

心理的安全がない中で、責任・プレッシャーが増すと人の不安は増す。もちろん目標や責任は、チームにとって必要不可欠だ。ところが、目標や責任に加え“心理的安全性”がなければ、チームが健全に成長し、成果を上げることはできない。多くの組織は、この事実に気が付いてない。

と言っている。

(彼女はスピーチフォーラム「TED」でスピーチもしているので、興味のある方はご覧になられて下さい。)

心理的安全性が不足しているとどうなるか?

心理的安全性の不足しているチームのメンバーの心理として次の4つの不安や行動特徴が現われる、とエドモンドソン教授は述べている。

①無知だと思われる不安

②無能だと思われる不安

③邪魔をしていると思われる不安

④ネガティブだと思われる不安

①無知だと思われる不安(IGNORANT)

わからないことが出てきた時にメンバーの誰かに気軽に尋ねたり、自分やチームのことで相談したい時に、「こんなこともわからないのか」と思われてしまうのではないか、または、評価を下げるのではないか、などと不安になり、誰にも聞けず、行動にもできなくなってしまう。

その結果、分からないことがそのままになったり、自分自身で調べることで、必要のない時間を浪費したり、それらを機に、チーム内で十分なコミュニケーションを取ることも敬遠するようになり、生産性も下がり、チーム内でのノウハウや経験値が財産にならないばかりか、些細なミスの連鎖なども生まれる可能性もある。

②無能だと思われる不安(INCOMPETENT)

無能だと思われることの不安や恐れから、自分の弱点や欠点をさらけ出すことを怖がり、自分をよく見せることにばかり意識が向く。

何か行動したときに「こんなこともできないのか」と仲間や指導者に思われるのではないか、評価が下がってしまうのではないか、と不安になることで、たとえば、自分のミスや間違いを素直に認めない、あるいはミスがあっても周囲に報告しない、などが起こり、問題が可視化されず、後々になって大きなトラブルに発展してしまう可能性もある。

また、組織の空気感として、「無能だと思われてしまうのでは」という不安からエラーやミスをした時に、責められる経験をすると、余計に自己防衛本能が働き、他責にする風土が作られてしまう可能性もある。

基本的に、他責にばかりするメンバーの割合が高いチームはまとまらないばかりか、一人ひとりの成長にすらつながらない、というリスクにもつながる。

③邪魔をしていると思われる不安(INTRUSIVE)

日本では以前、「KY(空気読めない)」という言葉が流行した。これは、「和を乱さないように」という日本人独特の心理で、表面上では、チームの結束が良いように見える。

ところが、「周囲の空気を読んで合わせる」ことや「自分を犠牲にしてもチームのために」という自己犠牲は、本当のチームの課題を隠してしまうことも往々にしてある。

試合の中でも、空気を読めないことが、相手の予測を裏切り、自チームのチャンスにつながることだってあるし、「自分が決めるんだ!」というプレーヤーが試合を決めることも多くある。

- チームのメンバーに嫌われるのではないか

- 空気を合わせられない奴というレッテルを貼られ、のけ者にされるのではないか。

などといった不安が生まれると、自発的な発言を控えるようになり、新たなアイデアが生まれないことはもちろん、チームにとって価値のある意見が可視化されずに、長期的には、チームが刷新されず停滞へつながる。それはすなわち、衰退と同義になってしまう。

④ネガティブだと思われる不安(NEGATIVE)

現状をより良く改善していくために考えたことを発言した際、「あの人はいつも他人の意見を否定する」 「なんて消極的なのだろう」などと思われないかと不安に駆られると、自分の意見が、少しでも否定的な意味合いを含んでいると、何も言えなくなる。

あるいは、否定するつもりはなく、ただ自分の考えをテーブル上に出して、それをきっかけに議論を深めようと思って出した意見を、周囲のメンバーが「あいつはいつも私たちの意見を否定する」「どうしてマイナスなことばかり言うんだ」などと受け取ってしまうような思考習慣がチーム内にあると本来の自分を出すことができず、常に息苦しい状態でチームにいる状態になる。

想像すればわかるが、この空気感もまた、チームの停滞へつながるし、リーダーの器以上のチームには決してなれないチームに陥ってしまうのだ。

上記4つの「Self Impression Management(自己印象操作)」と呼ばれる不安は、“自分を守るための手段”としては有効で、誰でも大なり小なり行っている。「分かったフリをしておこう」などは、身に覚えのあるのではないだろうか。 ある程度の自己印象操作は必要なことだが、自己印象操作によって人は学ぶ機会を失い、アイデアを出さなくなってしまう。

心理的安全性が低い組織では、チームメンバーが「良い組織を作り出す」ことよりも「自分の印象を悪く見せないために操作する」ことに集中するようになるため、チームの生産性が明らかに低下することも分かっている。

「心理的安全性」をチームに植え付ける方法

では、具体的に、「心理的安全性」をチーム内に醸成するにはどうすればよいのだろうか。

現状の「心理的安全性」の度合を知る【7つの質問】

エドモンドソン教授の1999年の論文に「7つの質問」項目による尺度が掲載されているので紹介しよう。

①If you make a mistake on this team, it is often held against you.

⇒ もしあなたがこのチームでミスをしたら、批難されることが多い。

②Members of this team are able to bring up problems and tough issues.

⇒ このチームのメンバー達は、困難な課題も提起することができる。

③People on this team sometimes reject others for being different.

⇒ このチームの人たちは、異質なモノを排除する時がある。

④It is safe to take a risk on this team.

⇒ このチームなら、安心してリスクを取ることができる。

⑤It is difficult to ask other members of this team for help.

⇒ このチームのメンバーに対して、助けは求めにくい。

⑥No one on this team would deliberately act in a way that undermines my efforts.

⇒ このチームには私の成果をわざと無下にするような仕事する人は誰もいない。

⑦Working with members of this team, my unique skills and talents are valued and utilized.

⇒ このチームのメンバーと仕事をする中で、私個人のスキルと才能は、尊重され役に立っている。

■■評価の基準

ポジティブな回答が多い=「心理的安全性の高いチーム」

その人はチームのメンバーを信頼し安心して仕事をしている状態にある

ネガティブな回答が多い=「心理的安全性の低いチーム」

その人はチームのメンバーとの信頼関係を築けずに不安を抱えながら仕事をしている状態にある

チーム全員にこの質問を行ってポジティブな回答が多い場合は、生産性の高い優れたチームといえると見立てられる

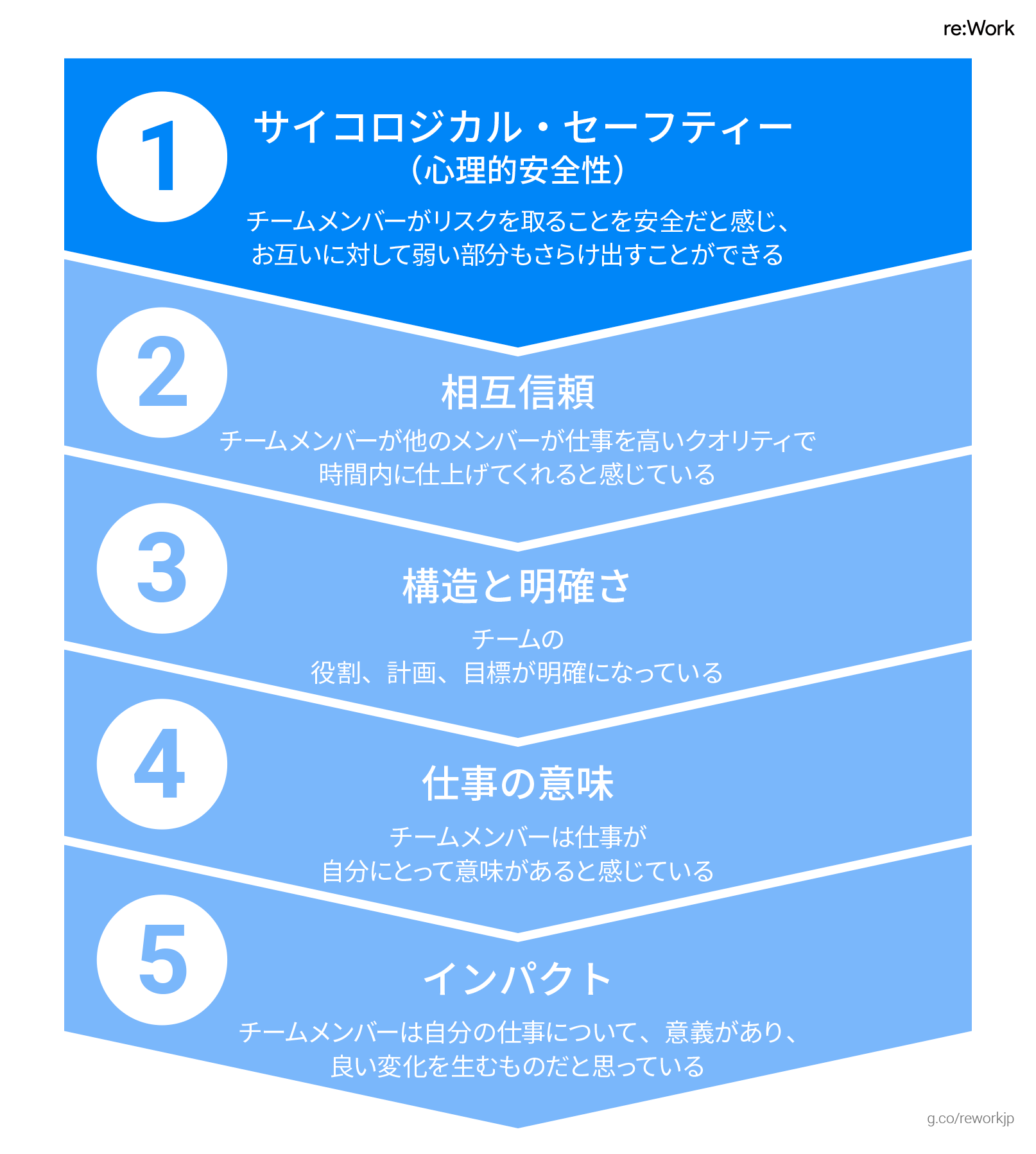

チームの効果性に影響する5つの要素

生産性の高い優れたチームになるために本当に重要なのは、「誰がチームのメンバーであるか」よりも「チームがどのように協力しているか」ということを、Googleのリサーチ・チームが突き止めている。

「チームの効果性に影響する5つの因子」を重要な順に示すと次のようになる。

①心理的安全性

心理的安全性とは、対人関係においてリスクある行動を取ったときの結果に対する個人の認知の仕方、

つまり、「無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動をしても、このチームなら大丈夫だ」「チームの中でミスをしても、それを理由に非難されることはないと思えるか」と信じられるかどうかを意味する。

心理的安全性の高いチームのメンバーは、他のメンバーに対してリスクを取ることに不安を感じていない。

自分の過ちを認めたり、質問をしたり、新しいアイデアを披露したりしても、誰も自分を馬鹿にしたり、罰したりしないと信じられる余地がある。

②相互信頼

相互信頼の高いチームのメンバーは、クオリティの高い仕事を時間内に仕上げます「チームメンバーは、一度引き受けた仕事は最後までやりきってくれると思えるか」(これに対し、相互信頼の低いチームのメンバーは責任を転嫁する)

③構造と明確さ

効果的なチームをつくるには、職務上で要求されていること、その要求を満たすためのプロセス、そしてメンバーの行動がもたらす成果について、個々のメンバーが理解していることが重要となります。

目標は、個人レベルで設定することもグループレベルで設定することもできるが、具体的で取り組みがいがあり、なおかつ達成可能な内容にする。

「チームには、有効な意思決定プロセスがある」と思えるか。Google では、短期的な目標と長期的な目標を設定してメンバーに周知するために、「目標と成果指標(OKR)」という手法が広く使われている。

④仕事の意味

チームの効果性を向上するためには、仕事そのもの、またはその成果に対して、目的意識を感じられる必要がある。

「チームのためにしている仕事は、自分自身にとっても意義があると思えるか」仕事の意味は属人的なものであり、経済的な安定を得る、家族を支える、チームの成功を助ける、自己表現するなど、人によってさまざまだ。

⑤インパクト

「自分の行っていることには意義がある」とメンバーが主観的に思えるかどうかは、チームにとって重要なことだ。

「チームの成果が組織の目標達成にどう貢献するかを理解しているか」個人の行動が組織の目標達成に貢献していることを可視化すると、個人の仕事のインパクトを把握しやすくなる。

また、エドモンソン教授は、チームの心理的安全性を高めるために個人にできる簡単な取り組みとして、次の 3点を挙げている。

①仕事を実行の機会ではなく学習の機会と捉える。

②自分が間違うということを認める。

③好奇心を形にし、積極的に質問する。

「心理的安全性」を作りだすためのあり方や方針、ルール

【大前提】

- 人は一人ひとり全く異なる存在だ

- 同じ言葉を発言しても、その意味や定義は異なる

- 誰かの考えや意見が正しい、間違っていることはない。(誰もが正しく、誰もが間違っている)

- 「言葉」は便利だが、ほとんどの場合「言葉」はすべてを語っていない。

「心理的安全性」のある状態を作りだす目的は、メンバー同士の良好な関係性を生み出し、コミュニケーションを円滑にし、チーム全体のパフォーマンスを最大限に発揮できるようにするためだ。 そして、「心理的安全性」のある状態を作りだすには、人と人との関係性における「大前提」を見失わないことが重要なポイントになる。 たとえば、もし仮に「この世の人間は、みんな同じだ」という大前提があるとしたら、言葉なんてものは生み出されていないはずだ。同じ人間なのだから、言葉を交わさずとも通じ合えるからだ。けれど、同じ人間なんてこの世の中に、そして過去にも未来にも決して存在しないのだ。人は一人ひとりが異なる存在だから、お互いに心を通わせるための手段として、「言葉」や「文字」でコミュニケーションを図るように進化してきたのだ。

【あり方】

- 相手の「言葉」ではなく、相手の「関心事」に興味を示す

- (一人ひとり違うのだから)自分のあり方や考え方を大切に持つ

- (一人ひとり違うのだから)相手の考えや姿勢を認める

- 共有ゾーンを見つけようとする

- 相手へのリスペクト、自分へのリスペクト

- 当り前のことに感謝する

「心理的安全性」のある状態を作りだすには、この「あり方」も重要だ。人は一人ひとり全くことなる存在なのだから、誰かとコミュニケーションを図るときは、真っ白なキャンパスに、互いの頭の中を見える化していくプロセスと考えるとわかりやすい。そして、互いに異なる思考を持っているのだから、相手の世界観に心からの関心を示す態度や姿勢も重要なポイントになってくる。自分のあり方や考え方、世界観を大切にできるからこそ、相手のあり方や考え方、世界観も大切にできるのだ。その「姿勢や態度」があるからこそ、「心理的安全性」という状態が実現できるのだ。

【方針・ルール(参考)】

- 本音を言うこと(同調しない。同じ意見でも中身は違う)

- (誰もが正しく間違っているから)意見について否定をしない。

- (その上で)自分はどう思うかを発言する。

- リーダーは発言しすぎない(ほうが大抵上手くいく)

- 「共有ゾーン」を見つける

- 原因論より、「解決思考」を重視する

- 人が話す途中で発言せず、最後まで興味を持って積極的に訊く

- どうしてもできないときはできないと言う

- やりたいことはやりたいという

- 問題が発生したら、いち早く報告する

- 自分の弱みも積極的にオープンにする。

- そのためにメンバーは「守秘義務」を守る

- 本人のいない所で、文句や意見を言わない。

*方針・ルールなどは、メンバー全員で議論した上で、チーム独自に決めていく方が、ルールを守ることに対して、メンバー一人ひとりが主体的になりやすいので推奨。目的は、ルールを決め、それを守らせること、ではなく、「心理的安全性」を実現できるチームの雰囲気を醸成していくことだからだ。

一番影響力を持っているリーダーが最初に、自らの中にある長所や短所、価値観や思考、感情などすべてを受け入れ、弱みも含め自然体の自分をさらけ出すことがチームの心理的安全性を高めるKEYとなるのは言うまでもないだろう。

(Googleオープン・レポート「優れたマネジャーの要件を特定する」も参照。

心理的安全性のある状態のチームにもたらされる効果

では、心理的安全性のある状態のチームには、どのような効果がもたらされるのか。

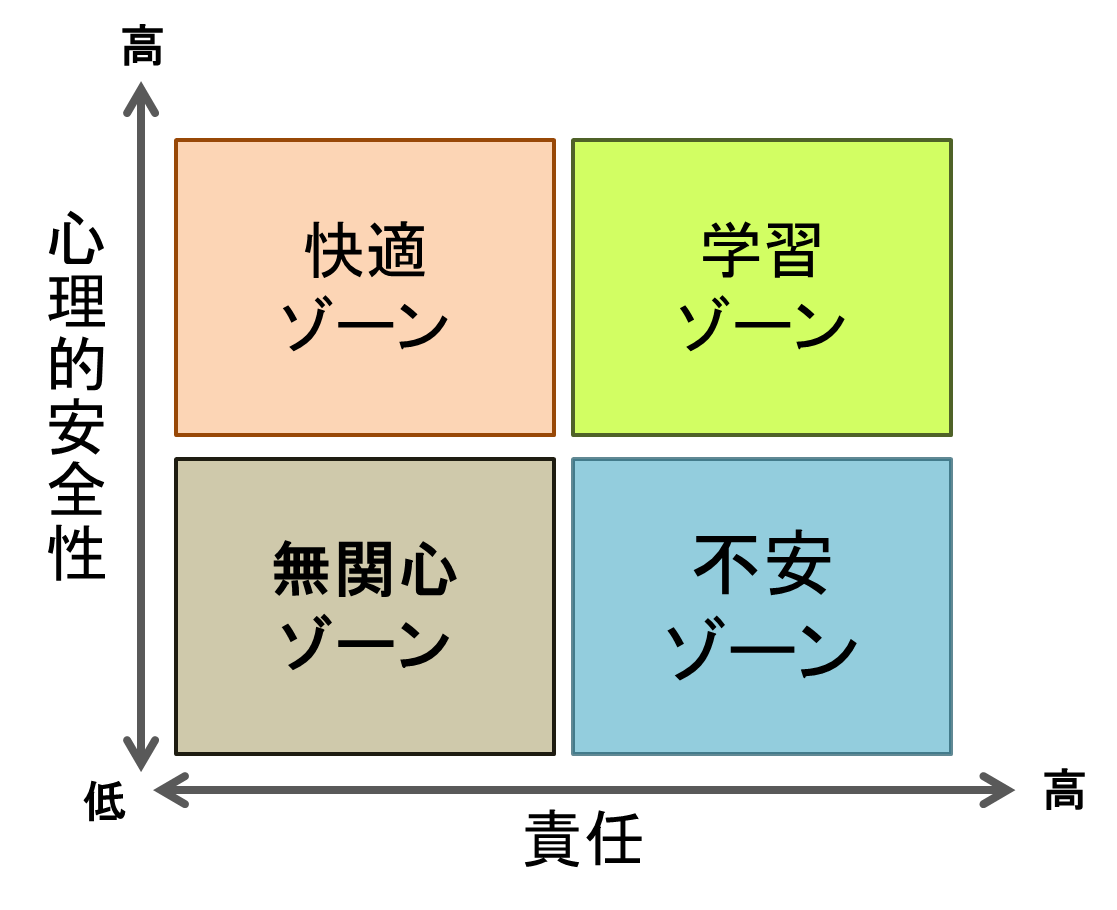

「心理的安全性」と「責任感」の関係性

心理的安全性の高いチームでは、メンバーはいつも安心して自分らしく自然体でいることができる。居心地がよくここが自分の居場所だとも思える。

このように安全であるがゆえ、リラックスしすぎて、ミスすることへの抵抗感が薄れたり、だらだらとしやすくなるのではないか。緊張感がなく、返ってパフォーマンスが落ちるのではないか。責任感が薄くなるのではないか、と懸念する方も多い。

エドモンソン教授はこのような懸念に対し、

「心理的安全性」と「モチベーションや責任感」は、別の指標であり、心理的安全性が確保されたら責任感がなくなるという相関関係はない

と断言している。

上の図は「心理的安全性」と「責任感」の高さをそれぞれ横軸・縦軸に設定し、4つのゾーンに分けたもの。

▼無関心ゾーン

責任感も心理的安全性も低く、自分の役割やチームに無関心な状態

▼快適(心地よい)ゾーン

責任感が低く心理的安全性は高い、自分のキャリアやチームが快適な状態

▼不安ゾーン

責任感が高く心理的安全性は低い、自分の役割やチームに不安を抱えている状態

▼学習(高パフォーマンス)ゾーン

責任感も心理的安全性も高く、自分の役割やチームプレーで高いパフォーマンスを発揮できる状態

心理的安全性が高いだけでは、居心地は良いものの日々の業務をダラダラとこなすだけのぬるま湯環境になってしまい、責任感・モチベーションが高いだけでは、責任感は強いものの無能と思われたり失敗を責められたりする。

不安と常に隣り合わせの環境になってしまうことが、上の図から分かります。

チームの生産性を向上させるためには、心理的安全性と責任感・モチベーションのどちらかだけではなく、両方を高めることが重要なのだ。

あくまでも、「心理的安全性」を確保することは、生産性高く成果を出せるチームづくりの大前提に過ぎない。そこをしっかりと理解しておく必要がある。

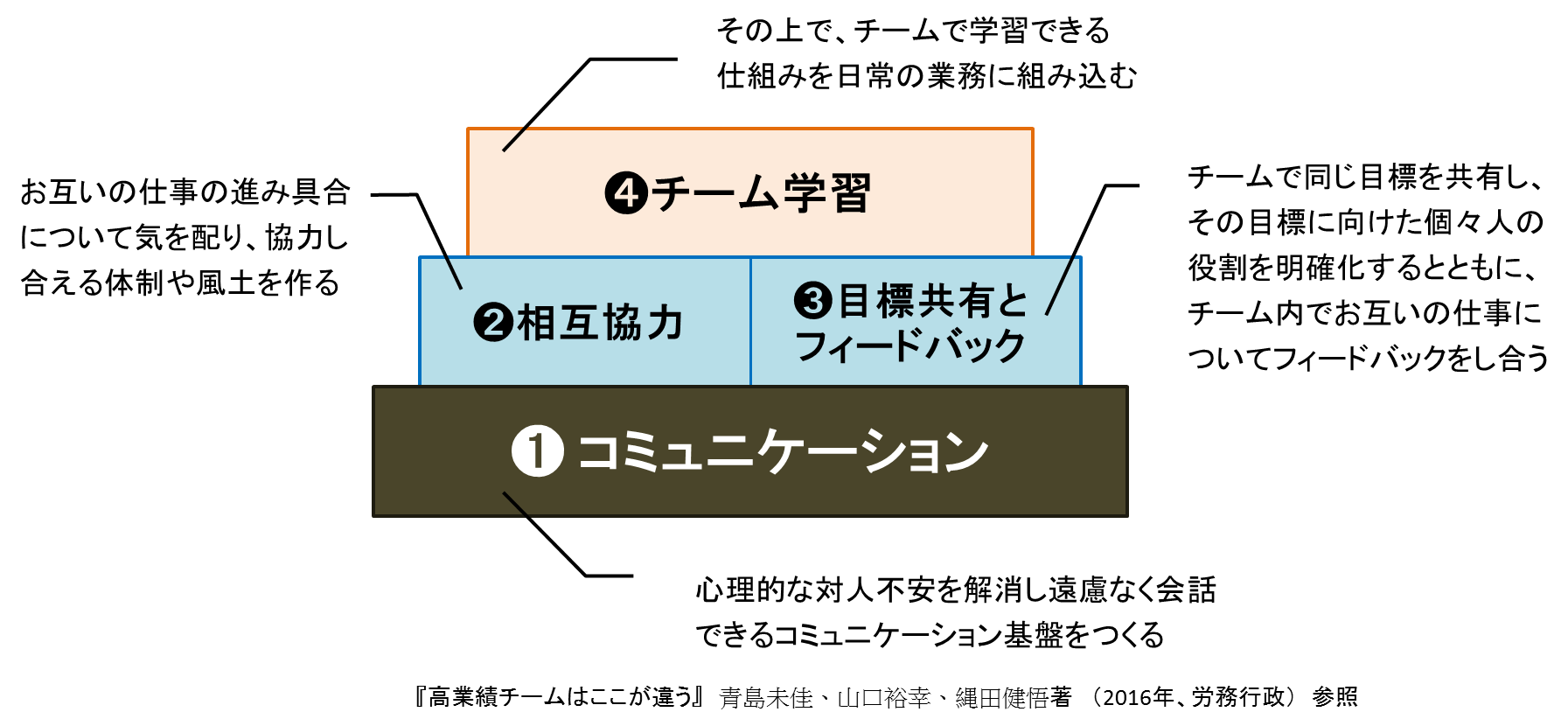

チームパフォーマンスを高める4つの要因

九州大学の山口裕幸教授らと青島未佳氏らの共同研究では、「チームパフォーマンスを高める要因」として「4つの要素」があることが明らかになった。(研究は2012~2018年の企業調査(アンケートおよびインタビュー)を基に統計解析)

①コミュニケーションの良さ

リーダー・メンバー間の風通しがよく、挨拶や気兼ねないコミュニケーションができている

②相互協力

メンバー同士が相手の仕事の負荷や進捗を気にかけ、必要に応じて協力・支援している

③目標共有とフィードバック

チームとしての目標が共有され、各自の役割分担が明確になっている。その上で仕事のやり方やルールが守れているかを互いに確認・フィードバックしている

④チーム学習

メンバー間の学習の場や仕組みが、業務に組み込まれている

この四つを図式化したものが下記になる。

この、チームパフォーマンスを高める4つの要素でのポイントは、四つの順番にある。

項目ごとの因果関係を検証すると、チーム内の「①コミュニケーション」が「②相互協力」や「③目標共有とフィードバック」の前提となるということが明らかになった。

つまり、チームづくりにおいて、その土台がコミュニケーションであり、円滑なコミュニケーションが行えなければ、いくら相互協力や目標共有をしっかりと行ったとしても、良いチームワークは構築されず、すぐに崩れてしまう、ということだ。

またその一方で、青島氏らによると、コミュニケーションがよいだけのチームは、単純に仲が良い”ゆるゆる”チームとなるだけ、ということもわかっている。

要約すると、メンバー同士や関わる人間同士のコミュニケーションが円滑に行われていることが前提としてあり、残りの3つの要素を欠かさずにチーム内の活動として組み込んでいくことでパフォーマンスの高いチームが作れる、と発表した。

さらには、チームパフォーマンスを高める構造の中で、「心理的安全性」は土台であるコミュニケーションの土台という位置づけになると結論づけている。

それらによって、

▼情報やアイデアの共有が活発になる

▼メンバーのポテンシャルを最大化できる

▼チームの目指すビジョンが明確になる

▼人材の定着率が高まる

などが図れるのだ。

心理的安全性の重要性を証明したGoogle

では、実社会において、「心理的安全性」が成果へつながった有名な事例を紹介しよう。

これまでに、「心理的安全性」に関するエビデンスは、世界中の様々な大学や企業でも検証が行われてきているが、中でも、「心理的安全性」が世の中で大きく注目されるようになったきっかけは、今や、世界のインフラとなっている、米国・Google社が行った「プロジェクト・アリストテレス」を名づけた社内人財分析調査だった。この調査結果で、「チームの生産性を高める重要な要素として、『心理的安全性』が重要である、と2015年に発表したことだった。

Googleの4年に及ぶ研究で明らかになった「生産性の高いチームの共通点」

今や、世界中のインフラになったと言っても過言ではないGoogle社は、様々な調査研究にも熱心な企業として知られている。

Google社は、「生産性の高いチームが持つ共通点」 を見つけるために、2012年に調査を開始。「プロジェクト・アリストテレス」と名付けられたこの調査で、何百万ドルもの資金と約4年の歳月を費やした結果、「心理的安全性」が労働生産性を高める重要な要素であると結論づけたのだ。

(Googleの調査に関するオープン・レポート「『効果的なチームとは何か』を知る」も参考に)

Googleには人材分析部があり、その部署が「生産性を高める方策を提案すること」を目的に多種多様な観点からデータを分析し、どのようにしたら高い生産性を上げるチームが作れるのかを分析した。

その調査・分析の過程の中でわかったことは、これまで多くの人が考えていた「高い生産性を上げるチーム」の特徴の多くが、実は、表面的な要因であり、根本的な要因ではない、という衝撃的な結果だった。

たとえば、「良いチームは人員構成にある」ということも、「仕事以外のインフォーマルなコミュニケーションがある」ことも、「共通の趣味がある」ことも、「同じような動機要因を持っている」ことも、「学歴に共通性がある」ことも、「外向的・内向的な社員を集めてチームにするのがよい」ことも、生産性の高いチームをつくるための、決定的な要因ではなかったのだ。

また、「集団規範の理解や影響がチームの生産性を上げる鍵である」という結論には至ったが、どのような規範が重要なのかという点については、残念ながら特に大きな特徴は見いだせなかった。

Googleが集めたデータでは、「心理的安全性」は、他の重要と思われる規範、「自立した風土」や「チームが明確なゴールを持つ」といった要素よりも、チームを作るためには重要だ、という結果を示した。

つまり、成功するチームでは、「心理的安全」が確保されているという結論が導き出されたのだ。

前出のエドモンドソン教授は、

「心理的安全性」がない中で、責任・プレッシャーが増すと人の不安は増す。もちろん目標や責任は、チームにとって必要不可欠だ。しかし、目標や責任にの大前提に”心理的安全性”がなければ、組織が健全に成長し、成果を上げることはできない。多くの組織は、この事実に気が付いてない。

と言っている。

まとめ

チームのパフォーマンスを最大限に高めるための「最重要な要素」は「心理的安全性」が確保されている状態である。

心理的安全性が確保されていると、メンバー同士の関係性に無駄なエネルギーを費やす必要ななくなるため、自分やチームの目標実現に集中でき、結果的に実力向上やパフォーマンスアップの加速成長へつながる。

心理的安全性が不足していると「無知だと思われる不安」「無能だと思われる不安」「邪魔をしていると思われる不安」「ネガティブだと思われる不安」の4つの不安や行動特徴が現われ、目標達成にあまり関係のないことに意識や思考を消費することになる。

まず、【7つの質問】で「心理的安全性」の度合を自己分析し、チームの現状を把握しよう!その上で、チームのパフォーマンスを最大化するために、「心理的安全性」を醸成していくための様々な方法を試し、チームを持続的に成長させるための土台を築いていこう!