前回のコラムで、「チームに“心理的安全性”があること」が、 強固に団結したチームの土台をつくるために、とても重要な役割を果たしていることを話しました。 上下関係や先輩後輩、実績の有無、年齢性別国籍を超えて、メンバー誰もが、 自由闊達に「安心して」「なんの躊躇もなく」自分の考えを言えるルールや体制が整い、それが当り前である空気感もあり、 「このチームに自分の居場所がある」と実感できる状態ができると、 チームが団結する土台ができる。 その土台があるからこそ、個々の個性や特徴が輝き生かされ、 化学反応が起こり、フローなチームへ進化を遂げられる。

では、なぜ「心理的安全性」が、強固に団結したチームの土台になるのか。 また、その先のさらなるチーム強化へつながるプロセスはなにか。 今回は、その最新のチーム理論を、事例を交えながら解説しよう。

チームメンバー同士での関係性でこのような体験はないだろうか?

チームとして活動する中で、このような体験はないだろうか。

あるいは、このようなチームと出会ったことはないだろうか。

- 結果がなにより優先され、チーム内はいつもギスギスしていて居心地が悪く落ち着かない。

- いつの間にか、監督や指導者の顔色を伺いながらプレーしていて、自分で考え判断したプレーはほとんどない。

- チーム内では、いつも、実力者やレギュラー陣、キャプテンの発言力が強く、他の人たちの発言は活発じゃない。

- 公式なミーティングなどの以外の場面で、活発に議論することが多い。

- チームが成長するためにどうすれば良いかは、あまり考えず、自分のことだけ考えるようになってる。

- 才能や能力のある選手がいるいないでチームの成績は毎年左右される。

- チーム内では、いつも決まった人たちと行動することが多く、他の人たちとチームのことについてど真剣に話すことはほとんどない。

- チームのために良い考えが浮かんでも、どうせまともに取り合ってくれないし、時間の無駄だから言葉にすら出さない。

- もっと一人ひとりが自由闊達に、自分の考えを言える活発で主体的なチームになりたい

- レギュラーやAチームのグループと、サブ組やBチーム、Cチームのグループの熱量やモチベーションに差がありすぎる。

- 結果が出ない時は、たいがい、メンバー同士の関係性もぎくしゃくしがちだし、どんより思い空気になる。

チーム内コミュニケーションの質が結果も左右してしまう

では、なぜ、上記のようなチーム事情になるのか。

その理由は、たった一言で表すことができる。

「関係性の質」が悪いからだ。

その関係性の質を改善するための第一歩が、前回のコラムの「心理的安全性の確保」なのだが、それだけで事足りるかと言ったら、もちろん事足りない。

スポーツにしろ、企業にしろ、私たちは「出た結果」に一喜一憂しがちだ。

良い結果が出れば、「自分たちが進んできた道は正しかった」と自信を持てるし、悪い結果だと、自信が持てなかったり、進んできた道が間違ってたのか、と疑ってしまうこともある。

「自分たちが行ってきたこと」=行動してきたことで、なにも「成果」が出ないと、成果を出すために様々な改善策を実行していくはずだ。

けれど、それでも成果へとながなか結びつかないこともある。

そればかりか、改善策だと思って取り組んでいるのに、

なぜか毎年毎年、同じような問題が再び起こるさえもある。

私たちも含めて多くの人はきっと、

「結果を変えるためには、原因を探って行動を変えれば変わるはずだ」

という信念で様々なことに取り組んでいるはずだ。

けれど、本当に、「行動」を変えるだけで、成果につながるのか。

一過性の成果に留まっていることも多くないだろうか。

表面的な課題を解決していくだけではなく、「本質的」な要因にしっかりと向き合い、成長のためのアプローチをしていくことが大切なのだ。

きっと“本質的な解決を図らなければ同じことが繰り返されること”を、あなた自身も無意識に気づいてるはずだ。

次の状態のチームはどうチームビルディングする?

もしあなたが次ようなチーム状態に陥ったとき、どうするか?

公式戦や練習試合での成績が悪かった。予測や期待を大きくはずれたり、悪い状態の結果が続いている。改善点も多く、対策をほどこしてもきたが、成果に結びつかない・・・。

このような状態の時に、私たちがまず目を向けるのは、自分たちの「行動」だ。

何かしら行動しなければ、望むような結果が出ないからだ。

ところが、そのような場面で、結果が出ないことに対して、上の立場や発言力のあるメンバーたちが腹を立て、厳しく選手に接するようになる。イライラも募り、叱られることも多くなると、無意識のうちに「叱られることを恐れる」ようになる。

恐怖を条件にした行動改善は一過性で長続きしない。主体的な行動改善でもないため、改善行動は定着もしない。指導者や発言力のある選手たちの顔色を伺いながらプレーするようになり、指示・命令のプレーはできるかもしれないが、試合中、自分たちで考えたプレーができなくなる。

怒る、叱られる、ということがダメなことだ、ということではない。

主体的なパフォーマンスができない環境を作りだすことは後々にネガティブな状況を生んでしまう、ということだ。

強いプレッシャー下で、選手たちが無意識に、

「指導者や上の立場の人の言いなりになっていればいい」

とビクビクしながら、周囲の顔色を気にしながらプレーするようになってしまうのだ。

これでは精神面も肉体面も疲弊が進行し、ネガティブな空気に包まれる。

すると、人間関係もギクシャクし悪化。

人間同士は無意識に影響を与えあっているので、

関係係性が悪化すると、思考もネガティブな空気が蔓延し、

心理的なネガティブさは、行動へ大きく影響してくる。

すると、当然ながら、どんどん結果が出ないようになる・・・。

恐らく、こうしたチーム状態は、チームスポーツだけではなく、一般社会の企業内でも頻繁に起こっていることだ。

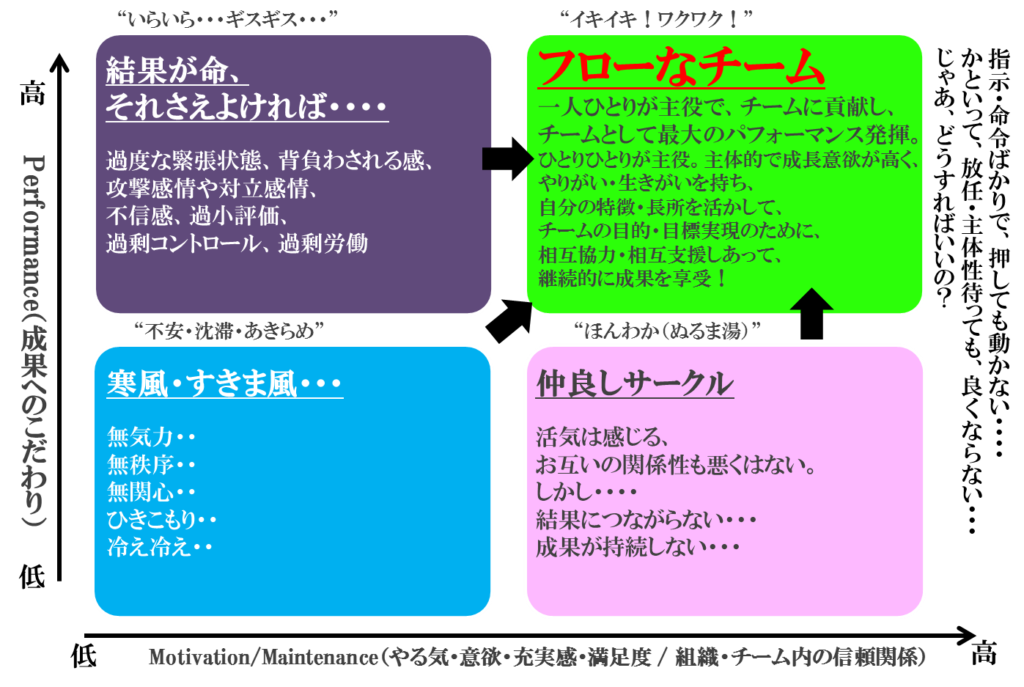

あなたのチームはどれ?~目指すのはフローなチーム~

私たちは、チームの状態を次のように分類している。

【 縦軸】

「成果へのこだわり度合」

【 横軸】

「意欲・やる気/チーム内信頼関係」

として、フレームワークを行う。

◆ 成果へのこだわりも、意欲や信頼関係も低い

・・・ 寒風・すきま風グループ。

◆とにかく結果を出すことに強くこだわり、意欲や信頼関係は関係ない

・・・ 結果命グループ

◆成果を出すことへのこだわりは弱いけど、なぜか信頼関係はよい

・・・ 仲良しままごとグループ

◆成果を出すことのこだわりも強く、チーム内の信頼関係も最高

・・・ フローなチーム

あなたがいま在籍しているチームや組織は、 どのような状態に当てはまるだろうか?

そして、今後、どのようなチーム状態を目指していくだろうか?

強いチームを“持続的に”作る「組織の成功循環モデル」とは?

では、最高のフローなチームをつくるために大切なポイント、 そして、強いチームを“持続的に”作る成功サイクルについて解説していこう。

何度も言うが、大前提として、 チームに「心理的安全性」を作り、持続していくこと、これが土台になることをお忘れなく。

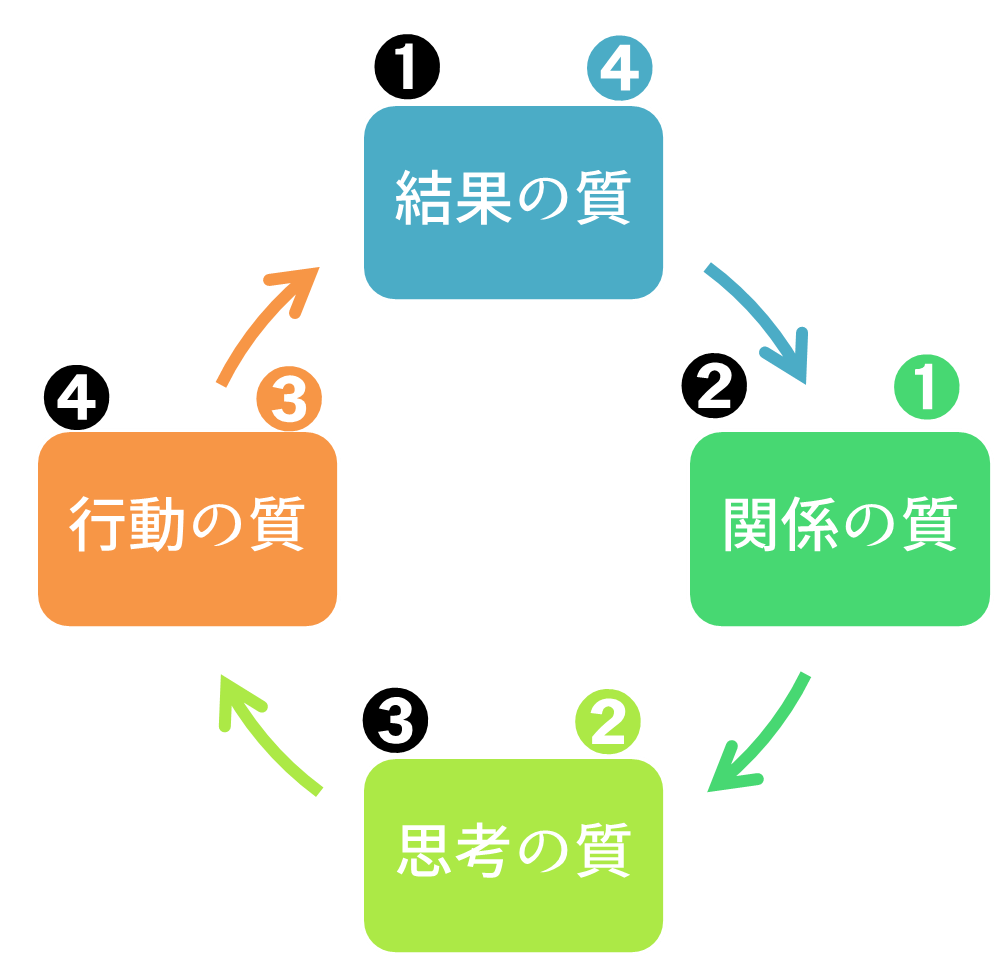

ここで大切な考え方になるのが、 マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提唱した、 「組織の成功循環モデル」というものだ。 「成功循環モデル」とは、 組織に“持続的な”成功をもたらす基本的な考え方だ。

バッドサイクルなチーム(組織)

組織の循環モデルには、 グッドサイクルとバッドサイクルがある。

●バッドサイクルは、冒頭にお話をした通り、

➊結果の質 ・・・ 成果が上がらない

➋関係の質 ・・・ 対立・おしつけ・命令・批判

➌思考の質 ・・・ 受け身、失敗回避、他責

➍行動の質 ・・・ 自分最適、消極的、受動的、

➎結果の質 ・・・ さらに結果が出ない

➏関係の質 ・・・ さらに関係が悪化

もしかしたら、運よく一時的な成果は出せるかもしれない。 けれどそれは、表面的で中身の伴わない成果なので、当然ながら長続きしない。 ずっと高いストレスにさらされているので疲労感満載だ。

グッドサイクルなチーム

●グッドサイクル

①関係の質 ・・・ 心理的安全性、相互尊敬、ヨコの関係性

②思考の質 ・・・ 気づき、楽しい、クリエイティブ、他己的、

③行動の質 ・・・ 主体的、相互協力

④結果の質 ・・・ 成果が上がる

⑤関係の質 ・・・ 信頼関係や関係性がより深まる

グッドサイクルは、「関係の質」を高めることから始まる。 「関係の質」を高めるとは、相互理解を深め、お互いを尊重し、 「心理的安全性」を土台に、誰もが自分らしくいられ、チームへの貢献意欲に溢れたチームにしていくこと。

この「関係性の質」を高めることから始めると、 メンバーは自分で気づき、楽しさや喜びを感じるようになり、「思考の質」が良好になる。 自分で考え、自発的に行動するようになり、「行動の質」が大きく変化する。 その結果として「結果の質」が向上し、成果が得られ、 信頼関係が高まり、「関係の質」がさらに向上する。

「関係の質」の大切さを理解せずに、 「結果の質」だけを求めていると、 チームメンバーとの信頼関係を築けず、 どんなに努力してもチームとして長期的な結果を出せないという状況になる。 逆に、関係性の質に着目し、「心理的安全性」のある状態をつくり、 グッドサイクルを回し始めると、組織はイキイキと一人ひとりが輝き出し、フローなチームになっていく。

ダニエル・キムが、 「チームとしての結果の質を高めるためには、まず“関係性の質”を高めるべきである」と説いた理由はそこにある。

関係性の質を高めたチームでは、チームメンバーがより能動的なスタンスに変化し、 他のメンバーから出されたアイデアに対しても前向きな意見を発言するようになり、 チームとしての思考の質が高まっていく。 高い質の思考は行動の質につながり、結果の質の高さへとつなげることができる。 さらには、結果が出ると「自分はなんて素晴らしい仲間に恵まれているのだ!」とさらなる関係性の質の高さにつながり、 好循環が生まれるようになるのです。

まとめ

このように、チームが持続的に結果を出し、成長し続けるためにまず取り組む必要があるのは、 「関係性の質」を向上させることだ。 もちろん、現状のチーム状況によっては必要ないこともあるが、 結果を出すために、チーム結成初期段階から「関係性の質」に着目してチームづくりを進めるチームはほとんどないはずだ。

そして、「持続的」に成功し続けるチームになるために、「関係性の質」 → 「思考の質」 → 「行動の質」という流れで成長のプロセスを進めていくと、 持続的に「結果が出せるチーム」へ成長していく。 チームづくりを行う指導者やリーダーは、 「成功循環サイクル」を常に念頭に置きながら、 「意図的に」持続可能な強いチーム」 を作ってみよう。

成功循環4つのグッドサイクルの流れを作り出すには、具体的になにを行うのか。これを次回はお伝えしていくことにします。

ここで役立つのが、「チームビルディング」の手法やプロセス。 チームビルディングを行うプロセス設計の基本フローが、グッドサイクルを生み出す流れにもなっているのからだ。

次回は 「チームビルディング」の理論とプロセスについて、具体的な事例を交えながら伝えていくことにしよう。